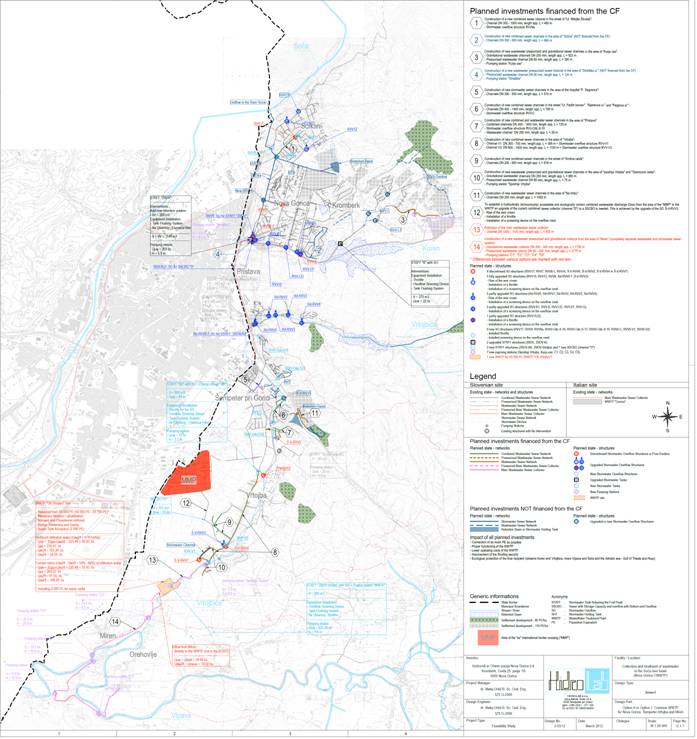

Il Progetto sloveno riguarda: la

raccolta e trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Isonzo -

Impianto centrale di trattamento delle acque reflue per la città di Nova Gorica

e localita Šempeter, Vrtojba e Miren (50 500 AE) e della adeguata

ricostruzione del sistema fognario misto (approvato ottobre

2012, la realizzazione è iniziata nel 2014, l’ultimazione è prevista nel 2015)

Le città di Nova Gorica, Sempeter, Vrtojba e

Miren sono ancora senza un adeguato sistema per il trattamento dello scarico

delle acque reflue. Gli interventi di progetto sono attualmente in fase di

realizzazione.

L’intervento è finanziato in parte (circa il

69%) dai fondi di coesione UE, con stima finale dei costi di investimento pari

a circa 48.5 Mio € (IVA del 20% inclusa).

Nelle città di Nova Gorica, Šempeter e

Vrtojba la rete fognaria è di tipo misto. La lunghezza totale della rete

fognaria nell'area del progetto è di 137.5 km. I problemi sono per lo più legati all’assenza

di depurazione, all’inadeguato funzionamento delle vasche di ritegno della

prima pioggia, degli sfioratori e alle tubazioni sottodimensionate (protezione

dalle inondazioni non idoneo allo standard Europeo EN 752-2 richiesto).

Tenendo conto anche delle attività

industriali e commerciali nel area di Šempeter e Vrtojbe e del carico biologico

e idraulico proveniente dal paese di Miren, il totale carico biologico attuale

ammonta a circa 40 500 AE con una portata idraulica pari a Qm = 439

l/s (con acque parassite di infiltrazione pari a circa 86 l/s – circa il 54%

della porta media giornaliera). Tenendo conto del sviluppo previsto del area

interessata (basandosi su studi demografici ed economici) il carico biologico

previsto (nel 2038) è stato aumentato a 50 500 AE, con portata idraulica

prevista pari a Qm = 536 l/s (con acque parassite di

infiltrazione pari a circa 106 l/s – circa il 54% della porta media

giornaliera). Il mantenimento della stessa quota proporzionale delle acque

parassite di infiltrazione (il 54% della porta media giornaliera) consente una riserva di gestione della portata

idraulica dell’impianto di depurazione una volta risolto questo problema.

Con il nuovo sistema fognario e con la costruzione

dell'impianto di trattamento, i comuni di Nova Gorica, Miren - Kostanjevica e

Šempeter - Vrtojba raggiungeranno i seguenti obiettivi:

Obiettivi primari:

- Collegamento di 10 263 AE

supplementari alla rete fognaria in tutti gli agglomerati interessati (nel

2015).

- Riduzione del carico biologico

nelle emissioni nei fiumi Corno, Vrtojbica, Vipacco ed Isonzo per

42 000 AE.

3.

Aumento

del numero di agglomerati (con carichi superiori a 2000 AE) equipaggiati con la

raccolta e il trattamento delle acque reflue (per 4 agglomerati aggiuntivi).

Obiettivi secondari:

- Costruzione di infrastrutture

per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.

- Bonifica delle fonti di

inquinamento esistenti da insediamenti nei comuni interessati.

- Collegamento di 42 000 AE

e di tutti gli agglomerati interessati all'impianto di trattamento delle

acque reflue.

- Costruzione e aggiornamento del

sistema fognario misto per una lunghezza complessiva di circa 18 km.

5.

Costruzione

di un impianto di trattamento delle acque reflue e prima pioggia con una

capacità complessiva di 50 500 AE e portata idraulica di circa 536 l/s

(WWTP Nova Gorica).

Inoltre il progetto persegue i seguenti obiettivi strategici e

operativi:

- Attuazione delle misure

necessarie al fine di raggiungere i principali obiettivi (buono stato

ecologico) della Direttiva quadro sulle risorse idriche (2000/60/ES) sui

fiumi Vipacco e Isonzo, (tra cui gli affluenti Koren e Vrtojbica) e del

golfo di Trieste.

2.

Instaurazione

di un sistema permanente della raccolta e trattamento delle acque reflue per

tutta la popolazione del bacino del fiume Isonzo nei comuni interessati.

Per raggiungere gli obiettivi fissati sono state previste le seguenti

soluzioni tecniche:

- Costruzione di un impianto

centrale di trattamento delle acque reflue con tecnologia di fanghi

attivi, riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) e disinfezione delle

acque trattate. L’impianto, in costruzione, è previsto con la seguente tecnologia:

- membrane di ultrafiltrazione

(MBR),

- rimozione dell’azoto e fosforo,

- sito di ricezione delle fosse

settiche per 2 000 AE (48 m3 di fanghi / giorno),

- stabilizzazione dei fanghi

aerobica (aerazione prolungata) con ispessimento (disidratazione) e essiccazione

dei fanghi (min. 90% di solidi secchi) – carico biologico pari a

80 000 AE,

- disposizione finale dei

fanghi: incenerimento – in outsourcing,

- rimozione degli odori – biofiltro,

- portata idraulica prevista – Qm = 536

l/s,

- carico biologico di 50 500 AE.

- L’adeguamento del sistema fognario

misto prevede le seguenti soluzione tecniche:

- Ampliamento delle dimensioni

delle tubazioni fognarie miste per raggiungere un livello di protezione

dagli allagamenti richiesto dallo standard Europeo EN 752-2 (pari ad

eventi con un tempo di ritorno dai 20 ai 30 anni). Sono previste

tubazioni per un lunghezza di circa 18 km in vetroresina (PFRV) con

diametri da 400 a 1400 mm.

- Il controllo delle portate

verso il depuratore provenienti dagli sfioratori e dalle vasche di prima

pioggia è previsto mediante sistemi di controllo dei flussi (progettate

per funzionare in modo completamente meccanico).

- Per ridurre l’impatto

ambientale delle acque sfiorate, tutti gli sfiori (in totale 26) e le

vasche di ritegno della prima pioggia esistenti e previste (in totale 5)

saranno dotate di sistemi di grigliatura.

Il progetto

approvato prevede:

a)

Per il depuratore:

1.

L’utilizzo

di fanghi attivi sospesi, con riduzione dei nutrienti : azoto e fosforo e ultrafiltrazione a membrane.

2.

Fornisce

una qualità di depurazione non eguagliabile con altre tecnologie. La qualità

delle acque depurate è fondamentale in quanto il fiume destinatario (torrente

Vrtojbica), presenta un rapporto di diluizione piuttosto limitato. Nella tecnologia

a membrane la separazione dell'acqua trattata e i fanghi attivi avviene per

mezzo di una membrana con porosità di 0.4-0.04 micron. Tali piccoli pori

rappresentano un ostacolo fisico alle particelle. Il risultato è un scarico nel

fiume destinatario senza materiale in sospensione (TSS = 0 mg/l). Nessuna delle

altre tecnologie utilizzabili per depuratori per acque reflue riesce a

raggiungere tali risultati per quanto riguarda la rimozione dei materiali in

sospensione. Tali risultati non potrebbero essere raggiunti nemmeno con l’utilizzazione

di filtrazione come pretrattamento necessario per una efficace disinfezione UV.

Il problema principale è nella porosità dei filtri a 10-100 micron, che li

rende permeabili a particelle più piccole.

3.

La

stabilizzazione dei fanghi aerobica (aerazione prolungata) consente di avere un

impianto di depurazione meno impattante (manufatti più contenuti e footprint

inferiore), impianto più semplice da gestire e con minore dispendio di

manodopera. La linea dei fanghi è prevista con ispessimento (disidratazione) e

essiccazione dei fanghi (min. 90% di solidi secchi), per un carico biologico

par a 80 000 AE (possibilità di trattare i fanghi da un bacino d’utenza più

grande). Il fango così ridotto rappresenta poi una fonte energetica che potrà

essere utilizzata in svariati modi.

b)

Per la rete fognaria:

1.

L’adeguamento

delle dimensioni delle tubazioni fognarie miste è previsto con tubazioni in

vetroresina (PRFV) con diametri di 400 a 1400 mm (SN 10 000). Il controllo

delle portate verso il depuratore dagli sfioratori e dalle vasche di prima

pioggia e previsto tramite sistemi di regolazione dei flussi di produzione

tedesca (costruiti in acciaio AISI 304), con funzionamento completamente

meccanico, senza energia elettrica. L’energia viene fornita dall’energia

idraulica (potenziale e cinetica) della portata idraulica nel sistema fognario.

L’installazione dei controlli di flusso consente una regolazione delle portate

dagli sfiori verso le vasche di ritegno della prima pioggia e al depuratore. In

tal modo viene garantita una diluzione delle acque sfiorate pari ad almeno

min. 7 volte (una parte di acque nere su sette parti di portata sfiorata).

Per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle acque sfiorate tutti gli

sfiori e vasche di ritegno della prima pioggia esistenti, previste e le vasche

di ritegno della prima pioggia esistenti e previste (in totale 5) saranno

dotate di sistemi di grigliatura. Anche questi saranno dotati di un sistema

autopulente senza bisogno d’energia elettrica.

c)

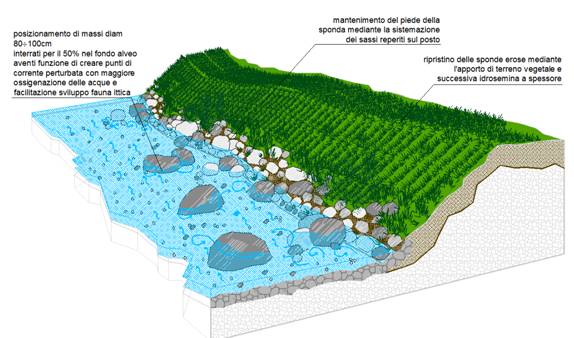

Per i ricettori finali, Vrtojbica e

Corno:

1.

l’alta

qualità del acqua depurata consentirà di rivitalizzare l’habitat aquatico del torrente

Vrtojbica. Mentre il torrente Corno sarà totalmente “sgravato” dell’attuale

scarico di acque reflue, esclusi gli eventi di sfioramento delle acque piovane

(diluzione pari ad almeno 7 volte).

Per la redazione del progetto è stato

sviluppato un modello idraulico e

idrologico dell’intero sistema fognario della città di Nova Gorica e delle

località di Šempeter e Vrtojba. Il modello matematico e stato realizzato con

l’uso del software SWMM 5.0 (US EPA). Il modello comprende circa 190 km di

fognature di tipo misto, con 29 sfioratori, 7 vasche di ritegno della prima

pioggia e 10 stazioni di pompaggio. Il bacino d’utenza (idrografico) comprende

circa 2050 ha di area urbanizzata e non, con un carico biologico di circa

50 000 AE. Il deflusso superficiale e stato modellato in modo dinamico con

il processo d’infiltrazione modellato con l’equazione di Horton. Mediante

un’analisi a moto vario (“dinamic wave”) è stata determinato il grado di

capacità di deflusso all’interno della rete fognaria. Tuti gli interventi

previsti sulla rete fognaria sono stati successivamente immessi nel modello

dello stato attuale della fognatura mista. In tal modo si è creato un modello

dello stato della fognatura del futuro prossimo. Cosi si sono potuti verificare

gli effetti reali sulla capacità di deflusso all’interno della rete fognaria e

il livello di protezione dalle inondazioni realmente raggiunto.

Il depuratore è stato progettato secondo lo

standard Tedesco ATV-DVWK-A 131 che garantisce un punto di partenza validissimo

per il buon ed efficace funzionamento del depuratore. Il modello matematico è

stato realizzato utilizzando il software GPS-X della Hydromantis.

E’ stata condotta una campagna di rilievo dello stato di fatto delle

portate nel sistema fognario di Nova Gorica. Sono stati effettuati rilevamenti

continui della portata delle acque reflue nel periodo dal 22.4.2009 al

23.6.2009 (con un intervallo di campionamento di 3 minuti) e rilevamenti della

quantità di precipitazioni nel bacino d’utenza. Su talli dati è stata fata una

calibrazione e successiva validazione del modello matematico. Sulla base degli

scarichi misurati nella rete fognaria (per un lungo periodo di tempo secco) e

della quantità di acqua potabile venduta nel periodo stesso, è stato possibile

determinare l'apporto effettivo delle acque parassite d’infiltrazione e la

portata oraria massima di picco. Contemporaneamente ai rilevamenti delle

portate delle acque reflue è stato effettuato il campionamento di composizione

delle acque reflue (COD, BOD5, P, N, TSS), con una frequenza di

campionamento di 2 campioni per ora (48 prelievi al giorno). La composizione

dell'acqua è stata campionata due volte (29.4.2009 e 27.5.2009). Sulla base di

questi campioni e contemporanee misure di portata è stata effettuata un analisi

di bilancio di massa per COD, BOD5, P, N e TSS.

1. sistemi adottati per garantire il funzionamento degli impianti e per ottenere il massimo rendimento e la massima sicurezza degli impianti stessi

Il massimo rendimento e sicurezza del funzionamento del depuratore di

Nova Gorica sarà garantito dai:

- Flessibilità della tecnologia

MBR, Due linee parallele di grigliatura (ognuna prevista per il 100% del

carico idraulico), Due linee parallele di dissabbiatura e degrassatura

(ognuna prevista per il 50% del carico idraulico), Quattro linee parallele

della fase biologica (anossica/anaerobica, aerobica) con 3 compressori (2

in funzione, 1 in stand-by), Otto linee parallele di membrane con 3

compressori (2 in funzione, 1 in stand-by), Due linee di ispessimento

(disidratazione) dei fanghi (capacita per trattare la quantità settimanale

di fanghi in 5 gironi lavorativi), Una linea di essicazione dei fanghi

(capacita per trattare la quantità settimanale di fanghi in 4 gironi lavorativi),

La fase di pretrattamento della linea dell’acqua e la linea dei fanghi è

al coperto in depressione, con la connessione a un filtro (biofiltro) per

l’aria.

- Il depuratore sarà dotato di un

motore diesel per produrre energia elettrica in caso di mancanza della

stessa. Il motore produrrà energia elettrica in sufficienza per far

funzionare la linea dell’acqua del depuratore.

- I sistemi di controllo dei

flussi e le griglie nelle vasche di ritegno della prima pioggia e negli

sfioratori sono previsti come autopulenti, senza necessità di energia

elettrica. L’effetto autopulente è garantito dalla pressione dell’acqua.

2. monitoraggio in continuo dei parametri idraulici, depurativi ed energetici

Il depuratore è previsto con un sistema

elettronico per misurare la portata, pressione e l’energia elettrica. Esso sarà

collegato con il sistema SCADA che registrerà tutti i dati necessari per il

controllo del processo e l'ottimizzazione dei costi del processo di

depurazione. Misurazioni di portata e caratteristiche del refluo sono previste

nei seguenti punti: sfiori di sicurezza delle acque piovane dalle vasche ti

ritegno della prima pioggia, pompa d’ingresso al depuratore, misurazioni per

ogni linea biologica, cioè dopo la fase di pretrattamento, misurazioni dopo

ogni linea del reattore delle membrane, misuratori di portata per l'acqua di

ritorno per ogni reattore separatamente; misurazione della pressione d’ingresso

e uscita sulle membrane (per ogni reattore a membrana), riciclo dei fanghi

attivi per reattori anossici, fanghi in eccesso trasmessi al trattamento dei

fanghi, consumo dell’acqua potabile, tutte le linee di dosaggio per polimeri e

prodotti chimici, consumo di energia elettrica per le membrane; consumo di

energia elettrica per soffiatori.

Il campionamento di parametri nel processo biologico è automatizzato ed

installato nelle seguenti posizioni:

·

campionamento

delle acque reflue non trattate (prima della fase di trattamento biologico),

·

campionamento

delle acque reflue trattate (dopo le membrana di ultrafiltrazione).

I sensori per la raccolta di campioni tal quale, contestualizzati alla

portata misurata all’atto del prelievo, saranno stoccati in un contenitore per

il campionamento composito. Tutti i campioni saranno racchiusi (sotto chiave)

in un armadietto, climatizzato e resistente agli agenti atmosferici. Per il

controllo in continuo (online) del processo di depurazione, l'impianto sarà

dotato di un apparecchiatura di elaborazione di alta qualità. Per un corretto

controllo del processo, è previsto di garantire almeno: Sensore differenziale

digitale per la misura del pH e della temperatura; Analizzatore di ammoniaca

con un involucro isolato resistente agli agenti atmosferici (temperatura

interna controllata per installazione interna o esterna); Sistema di filtrazione

per montaggio esterno o interno per la preparazione del campione filtrato (per

ammoniaca) senza particelle e batteri; Sensore (per COD) ottico digitale per la

misurazione della SAK; Campionatore stazionario automatico (per COD) per la

raccolta di campioni rappresentativi secondo la norma ISO 5667; Sensore

digitale per ossigeno disciolto (almeno 3 pezzi per linea) realizzato con

materiali resistenti alla corrosione, completamente sommergibile; Sensore

ottico digitale per la misura di nitrato; Sensore di ortho-fosfato con

involucro isolato e resistente agli agenti atmosferici, temperatura interna

controllata, per installazione interna o esterna; Sistema per la preparazione

di un campione omogeneo per analizzatore fosforo; Sensore ottico digitale per

la misurazione di opacità o solidi sospesi (concentrazione dei fanghi e TSS

dell’acqua).

L’installazione dei sensori per il controllo del processo di depurazione

e prevista sia all’ingresso, che nella fase biologica della depurazione e alla

fine del processo.

Sono previsti moduli per i sensori per il collegamento locale dei

sensori digitali e analizzatori. I moduli comunicheranno con il sistema di

controllo SCADA.

3. automazioni con sistemi “SMART”

Il controllo remoto e monitoraggio dei processi sarà effettuato nel

centro di controllo all'interno dell'edificio amministrativo accanto al

trattamento delle acque reflue.

L'unità di controllo centrale (e periferiche associate) sarà situata nel

centro di controllo. Singoli apparecchi e attrezzature all'interno del processo

della depurazione delle acque reflue saranno controllati da unità di controllo

locale, che sarà interoperabile e collegabile con l'unità di controllo centrale

in un sistema di controllo globale basato su una gerarchia del tipo a “stella”.

Tutte le unità di controllo utilizzate saranno programmabili con un codice

aperto.

L’hardware del centro di controllo supporterà la ridondanza (a livello

delle unità di potenza, le sezioni di server, unità disco, comunicazioni,…). In

tal modo sarà garantito un funzionamento affidabile del sistema informatico.

Il software sarà realizzato con la tecnologia di virtualizzazione (ad

esempio VMware) con controllo visivo di tutte le funzioni del processo,

gestione dei processi manuali, memorizzazione e la visualizzazione dei dati ed

attivazione di allarmi. L’attivazione degli allarmi sarà regolabile per zone di

allarme e per ciascun punto di I/O. Il ritorno delle informazioni agli

operatori sugli stati degli allarmi di sistema verrà effettuata in diversi

modi: visualizzazione sullo schermo, per liste d’allarmi, per segnale acustico,

con l'invio delle e-mail, invio selettivo di messaggi SMS.

Il centro di controllo potrà comunicare con più vie simultanee (radio,

PSTN, connessione cablata fissa, Ethernet, GPRS, 3G).L’archiviazione dei dati

sarà eseguita nel database con l'elaborazione statistica dei dati di processo.

Il sistema consentirà la modifica dei parametri dal centro di controllo.

Il PLC e altre attrezzature saranno collegate tra di loro. Per un funzionamento

più affidabile del sistema di controllo, quest'ultimo sarà alimentato dalla

sorgente di alimentazione continua attraverso la protezione da sovratensione

appropriata.

P.S. tutte le informazioni riportate sono state ricavate dai dati del

progetto posto a base di gara. Ora l’affidamento con il criterio dell’appalto

integrato può avere portato a delle migliorie anche significative che

conosceremo al termine della costruzione.

B)

Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del

torrente Corno e del suo bacino -

RINATURALIZZAZIONE DI ALCUNE ZONE CRITICHE

b.1) criticità dello stato di fatto

Il

torrente Corno nasce in territorio sloveno, oltrepassa il centro abitato di

Nova Gorica e dopo pochi chilometri entra in territorio italiano attraversando

la città di Gorizia per poi confluire nel fiume Isonzo. Il Corno riceve in

Slovenia, ed in particolare da tutta l’area urbana di Nova Gorica, liquami

fognari non depurati sia di origine civile (o ad essa assimilabile) sia

scarichi di tipo industriale, trasformando di fatto, nel territorio italiano,

il torrente in una fognatura a cielo aperto.

Nel corso degli ultimi anni sono stati

effettuati degli interventi di emergenza, volti a trasferire i liquami al

depuratore di Gorizia, permettendo un minimo di sicurezza igienica.

Questo scelta, comporta notevoli problematiche al depuratore, sia in

termini di costi energetici sia in termini di qualità della depurazione. Va

inoltre evidenziato come gli interventi realizzati non siano ad ogni modo in

grado di canalizzare la totalità del refluo verso il depuratore, lasciando

transitare verso l’Isonzo una quota parte delle acque nere in transito

all’interno del Corno.

Trattasi infatti di soluzioni di emergenza,

non completamente risolutive del problema. In aggiunta, ampie aree della città di Gorizia

attraversate dal Corno subiscono allo stato attuale, oltre al problema

sanitario già descritto, anche l’esposizione al rischio di allagamento. A

seguito di diverse riunioni della Commissione Italo-Slovena per

l’idroeconomia sono state ricercate soluzioni al problema. Il

progetto in oggetto ha quindi dovuto essere in grado di rispondere ad uno

scenario estremamente grave ed in continuo mutamento in quanto legato alle

scelte dei singoli paesi. Infatti a seguito dell’ingresso nella UE la Slovenia

ha scelto di procedere alla costruzione del suo depuratore a Nova Gorica.

Pertanto nel 2010, comunicava alla parte italiana che in base ad una

riprogettazione della rete fognaria di Nova Gorica e degli interventi di

trattenuta delle piene già realizzati nel bacino del Corno in SLO (bacino del Pikolud), la

portata di piena massima centenaria al confine italo-sloveno veniva rideterminata in massimi 30 mc/s rispetto ai 60-70

mc/s stabiliti negli accordi precedenti che avevano dato luogo alla progettazione

del 2002. Pertanto tale modifica comportava l’abbandono della galleria scolmatrice prevista con il progetto del

2002.

L’eccedenza della portata in arrivo dalla

SLO rispetto a quella compatibile con le attuali

sezioni del Corno sotterraneo viene raccolta da una nuova condotta

microtunnelling (già prevista nel

progetto del 2002), incrementata di diametro. Sulla

base di queste modifiche il progetto consente di rispondere alle problematiche sopra evidenziate sia

nell’immediato, sia a lungo termine grazie alla possibilità di intervenire in

alcuni punti chiave del sistema di gestione ed allontanamento delle acque

studiato. Inoltre è importante evidenziare la capacità del progetto di

riconsegnare alla popolazione di Gorizia vaste aree della città attualmente del

tutto abbandonate a causa dell’inquinamento esistente. In quest’ottica il

progetto prevede la realizzazione del Parco della Valletta, nuovo polmone verde

della città completamente risanato e nuovo punto di aggregazione per la

cittadinanza.

1. Il progetto esecutivo, approvato dalla regione FVG nel 2014, prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- la

messa in sicurezza idraulica di Gorizia da possibili

esondazioni del Corno provenienti dal territorio Sloveno;

- il

risanamento igienico del torrente mediante l’eliminazione degli apporti di

acque nere sia in territorio Sloveno che Italiano, grazie a:

-

da parte dell’Amministrazione Slovena con la

realizzazione del depuratore delle acque reflue dell’abitato di Nova Gorica

(opera già in corso di

costruzione);

-

in territorio italiano con il risanamento e

rifacimento delle condotte della fognatura nera che si sviluppano lungo il

torrente Corno e sono collegate alla rete del depuratore di Gorizia.

- la

riqualificazione

naturalistico-ambientale del parco della Valletta nel cuore della

città con indubbi vantaggi per la qualità dell’ambiente e con la

riqualificazione dal punto di vista paesaggistico di un settore urbano

oggi trascurato ed inutilizzato;

- la

conseguente eliminazione delle emissioni maleodoranti attualmente

percepibili nelle vicinanze dei tratti aperti del torrente, con indubbio

miglioramento della qualità della vita per i residenti in un ampio settore

della città.

2. Gli interventi progettati e le finalità in esso contenuti sono:

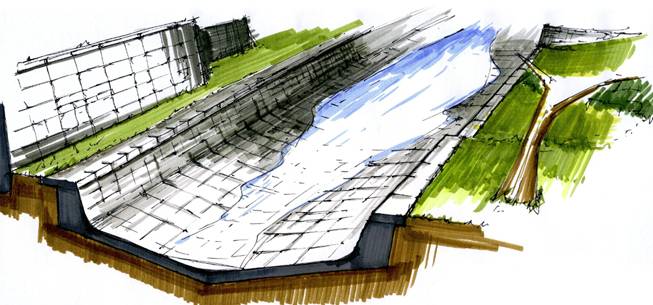

- Realizzare

una galleria sotterranea in grado di garantire la sicurezza idraulica del

territorio italiano a causa delle esondazioni del torrente Corno in

territorio Sloveno ed evitare dannosi allagamenti della città di Gorizia

come più volte avvenuto nel recente passato. Tali lavori

sono relativi alla condotta realizzata con la tecnica costruttiva del

microtunnelling e nello specifico sono costituiti da:

–

manufatto di imbocco e collegamento sul

torrente Corno, subito a valle dell’ingresso dello stesso in territorio

italiano. Esso ha la funzione idraulica di intercettare la portata di magra in

arrivo dal tratto sloveno del torrente Corno e di consentire la sua deviazione

all’interno della nuova condotta sotterranea.

–

condotta di collegamento delle acque meteoriche

del torrente Corno, con la nuova condotta sotterranea realizzata secondo la

tecnica del microtunnelling che a sua volta trasferisce le stesse acque

nell’alveo a cielo aperto del Corno nel parco della Valletta;

–

manufatto di raccolta delle acque di piena di

allagamento provenienti dalla Slovenia, presso il confine di Stato di via San

Gabriele. Questo manufatto si rende necessario in attesa della realizzazione da

parte del Governo Sloveno della struttura di collegamento tra il torrente Corno

in Slovenia e la galleria sotterranea prevista in territorio italiano. Ha il

compito di raccogliere le portate di allagamento e di inviarle alla condotta

sotterranea, impedendo l’inondazione del comune di Gorizia;

–

condotta realizzata con la tecnica del

microtunnelling avente il diametro di 2000 mm;

–

vasca di dissipazione e restituzione, che si

immette nel tratto di torrente Corno a cielo aperto (presso il parco della

Valletta) a valle della condotta sotterranea.

- Garantire

l’impermeabilizzazione e il risanamento del collettore fognario esistente,

posto all’interno del tratto ricoperto del Corno ed appartenente alla rete

fognaria di Gorizia, al fine di impedire dannose infiltrazioni nel suolo

delle acque nere e quindi impedire l’inquinamento del sottosuolo e delle

acque di falda. Infatti lo stato precario della condotta esistente

pregiudica il buon funzionamento della stessa.

- Garantire

che le acque bianche di magra, provenienti dal bacino del Corno sloveno,

possano defluire lungo il tratto del Corno a cielo aperto senza essere

contaminate da scarichi di acque nere della città di Gorizia;

- La

riqualificazione igienica del torrente Corno richiede anche

l’intercettazione ed il collegamento degli esistenti scarichi di acque

nere lungo il tratto sotterraneo del torrente Corno con le tubazioni della

rete fognaria esistenti.

- Riqualificazione e

rinaturalizzazione del tratto di torrente ricadente all’interno del parco urbano della “Valletta”.

La

Valletta

La

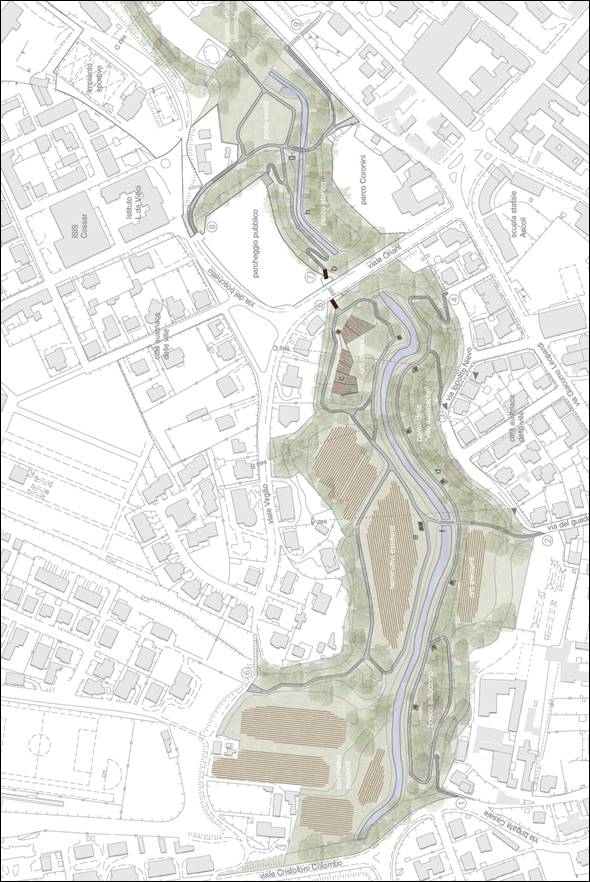

Valletta del Corno, intesa come insieme di aree verdi a diversa connotazione, è

articolata (da monte a valle) nel seguente modo:

- il Giardino Pubblico

della Valletta del Corno di proprietà comunale: il torrente Corno vi

scorre tombato, in alveo cementato mentre sulla copertura si trova una

superficie prativa;

- l’area tra il

Giardino Pubblico della Valletta del Corno ed il viale Oriani,

comprendente una piccola area verde rurale in sponda destra del torrente e

settori di boscaglia in scarpata nella parte finale. Il torrente Corno vi

scorre a cielo aperto, in alveo canalizzato cementato;

- la vasta area verde a

prevalente connotazione rurale che si estende tra i viali Oriani e

Colombo. Il torrente Corno vi scorre a cielo aperto, in alveo naturale.

Superato l’insieme delle aree

verdi della Valletta, il Corno entra nella vecchia zona industriale di Straccis

e, nuovamente tombato e con alveo cementato, inizia il suo tratto terminale

che, dopo poche centinaia di metri, sfocia nell’Isonzo all’altezza di via Lungo

Isonzo Argentina.

Cenni storici

Esaminando le mappe della città

dei secoli passati si può constatare come l’espansione della città abbia

modificato i caratteri morfologici del territorio attraversato dal Corno e come

ne condizioni ora il recupero e le possibilità di sistemazione e di

valorizzazione.

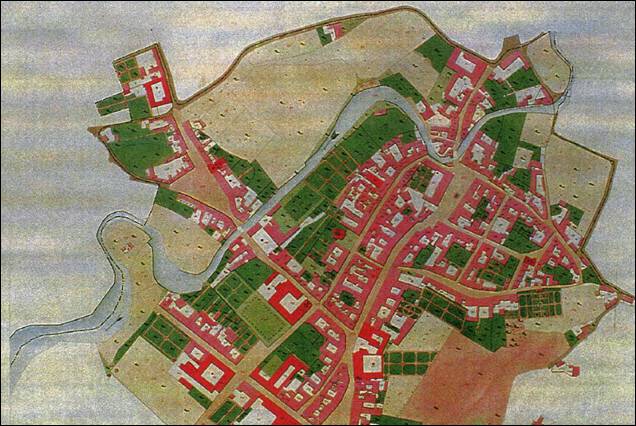

Nella mappa del 1832, riportata

sotto, il corso del torrente si presenta scoperto lungo tutto il tratto in

argomento con i soli attraversamenti dei ponti che collegano la città vera e

propria ai borghi esterni: Borgo Carinthia a nord e Borgo Piazzutta a

nord-ovest.

Figura 3: assemblaggio Mappe Gorz und

Prestau (1822) – Archivio di Stato di Gorizia.

Nella mappa del 1898

(Demarteau), non si registrano sostanziali variazioni nell’assetto

geomorfologico della Valletta, nonostante l’espansione dei borghi esterni: Piazzutta, Carinthia, Grafenberg,

Strazig.

In ogni caso, nel corso del

secolo XIX vengono costruiti ulteriori attraversamenti del Corno, come quello

in corrispondenza di piazza Corno (oggi Largo Pacassi) e quello di via del

Torrente per collegare Borgo Carinthia alla strada dietro il Castello (attuale

via Giustinuani). Si tratta dell’attuale via Corsica, destinata a sostituire il

percorso più antico (che molto probabilmente portava a un guado) di via del

Molino - via della Cappella, ed a collegare la piazza Catterini con la via dietro

il Castello.

Inoltre la necessità di

collegare con un percorso più agevole la città al ponte sull’Isonzo aveva

comportato nella prima metà del secolo XIX la costruzione della via del Ponte

Nuovo (attuale Viale XX Settembre), con il ponte in pietra e con il rilevato

attraverso la Valletta. Quest’ultimo rappresenta un primo sbarramento che

interrompe la continuità della Valletta del Corno, continuità che, nel corso

del secolo XX, ed in particolare nel primo dopoguerra, sarà ulteriormente

interrotta con la costruzione di viale Oriani e di viale Colombo sulla base

delle indicazioni del Piano di ricostruzione della città del 1921.

Questi sbarramenti realizzati

con materiali provenienti da demolizioni e con conseguente canalizzazione di

alcuni tratti del corso d’acqua, frazionano la Valletta dal ponte di Piazzutta

alla confluenza nell’Isonzo in quattro settori dai quali non si percepisce più

la continuità dell’avvallamento e del corso d’acqua.

Le modalità, con le quali sono

stati realizzati gli attraversamenti stradali hanno ulteriormente influito

negativamente sull’assetto dei luoghi e sulle caratteristiche paesaggistiche di

questo settore dell’ambito urbano. All’inizio del secolo XX anche la

costruzione della via S.Pellico aveva comportato un ulteriore canalizzazione

del Corno già in parte tombato in prossimità di Palazzo Attems e della porta

del Ghetto (Largo Pacassi).

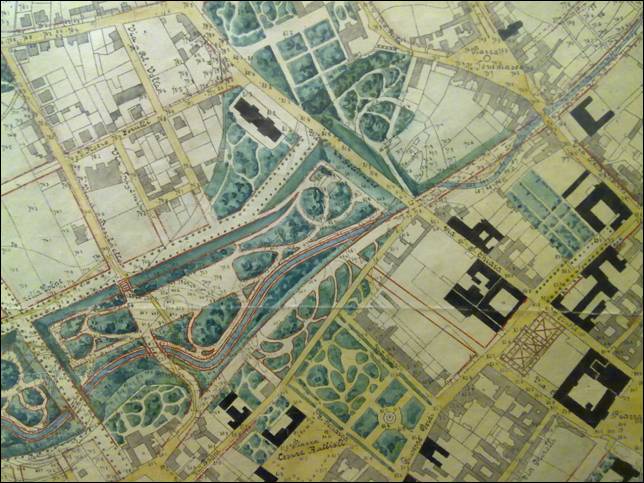

Figura 4: Piano di ricostruzione della

città risalente al 1921, da viale XX settembre a viale Oriani. Già al tempo gli

accessi al parco della Valletta erano pensati lungo via Italico Brass, da via

del Boschetto, dal passaggio L.L. Zamenhof.

L’attuale progetto definitivo

prevede le stesse vie di ingresso al parco e gli stessi percorsi di

attraversamento principali del parco.

Figura 5: Piano di ricostruzione della

città risalente al 1921, da viale Oriani al viale Cristoforo Colombo.

Indubbiamente, però, gli

interventi più consistenti di trasformazione paesaggistica del corso del

torrente si realizzarono nel secondo dopoguerra, quando, con la costruzione

della via Italico Brass, tutto il tratto del corso d’acqua dal confine di Stato

alla Valletta viene incanalato e tombato. Il progetto predisposto dall’Ufficio

Tecnico del Comune di Gorizia, porta la data del 8 febbraio 1950.

Nel 1964 il Comune di Gorizia

predispone un’ulteriore progetto di copertura del torrente Corno nella Valletta

per l’ampliamento del giardino pubblico. In seguito alla realizzazione di

questo intervento il corso del torrente risulta coperto per circa 1700 ml, per

tutto il tratto, cioè, in cui attraversa zone urbanizzate.

Nel corso del secondo dopoguerra

si procede anche alla modifica delle sponde della Valletta in prossimità di

viale Oriani con l’attivazione di una discarica di inerti; questo progressivo

riempimento determina alla fine del ‘900 un ulteriore restringimento della

Valletta con la formazione a livello di viale Oriani di un’area pianeggiante

sulla quale è stato realizzato un parcheggio pubblico.

Nel 1969 la S.A. Fonderie

Officine di Gorizia che occupa i terreni situati in prossimità della confluenza

del torrente con l’Isonzo, redige un apposito progetto di copertura del tratto

del Corno da viale Colombo alle sponde dell’Isonzo suddiviso in quattro lotti.

Di tale progetto sono stati realizzati tre lotti da viale Colombo al piazzale

di entrata nello stabilimento industriale.

In questa località l’ultimo

tratto del torrente era già stato deviato nei primi decenni del 900 in seguito

alla realizzazione degli impianti industriali nell’ultimo settore della

Valletta, successivamente alla costruzione del viale Colombo. Tale intervento

aveva spostato il punto di confluenza nell’Isonzo di circa 400 ml più a valle,

creando una continuità edilizia lungo la sponda del fiume ed occupando con gli

stabilimenti industriali il tratto terminale della Valletta.

Nel corso dei secoli passati

quando il torrente Corno correva ancora in un ambito extraurbano e lambiva i

borghi esterni alla città vera e propria, sulla sommità delle sponde della Valletta,

sono state costruite diverse ville appartenenti a famiglie nobili circondate da

ampi parchi.

Si tratta della villa Coronini di viale XX Settembre

che nella seconda metà dell’ 800 estende il proprio parco, strutturato sul

modello del Parco di Miramare, sul versante della Valletta fra il rilevato

della strada del Ponte Nuovo ed il Borgo Piazzutta. Un meandro del torrente,

ormai interrato, segna ancora

l’andamento orografico del parco.

Sull’altro lato della nuova

strada, nel 1862 il Barone Formentini

iniziò ad edificare sul terreno acquistato dalla famiglia Coronini, una grande

villa il cui parco si estendeva lungo la

sponda destra del torrente, arrivando fino all’alveo; già alla fine del secolo

venne trasformata in albergo e all’inizio del 900, prima dello scoppio della

guerra, in sede per il Ginnasio.

Successivamente il parco venne

frazionato ed oggi si presenta occupato in parte da impianti sportivi ed in

parte dall’area di pertinenza dell’edificio scolastico.

Più a valle, anche il parco

della Villa Luisa (casa padronale

costruita all fine del secolo XVIII in testa al grande viale dello Studeniz,

oggi via Diaz), si estende sulla sponda sinistra, della Valletta, giungendo

quasi fino alla località dove esisteva un antico guado sul torrente.

Infine in prossimità della

confluenza del Corno nell’Isonzo sulla sommità della sponda destra del

torrente, alla fine del secolo XIX ad opera dei proprietari degli stabilimenti

produttivi costruiti sulla sponda del fiume, è sorta la Villa Ritter, circondata da un ampio parco che si estende in parte

anche sul versante ripido della scarpata. Oggi la villa di proprietà pubblica,

destinata ad ospitare attività universitarie, è in fase di restauro.

Nel tratto iniziale del corso

del torrente, anche se non così chiaramente legata come negli altri casi alla

presenza del corso d’acqua e della Valletta, sorge la villa Baguer (Palazzo

Catterini, il cui parco si estendeva fino alla sponda destra del torrente e

lungo il percorso che la costeggiava (attuale via Catterini). Lungo tutta la

sponda sinistra del torrente in quest’ultimo tratto del suo corso, nel sec. XIX

gli appezzamenti di terreno che si affacciano sul corso d’acqua facevano parte

del vivaio Seiller, che probabilmente utilizzava le acque del torrente per

l’irrigazione; successivamente il grande appezzamento di terreno venne

frazionato in due settori dalla strada che portava al nuovo camposanto (attuale

via San Gabriele), lungo la quale negli anni successivi vennero costruiti vari

edifici.

Anche in tempi più recenti, in seguito

all’estendersi dell’urbanizzazione a sud-ovest del centro più antico, ed in

particolare lungo la via Leopardi sulla Valletta si affacciarono diverse ville,

fra le quali la villa Sussi, che

estende il suo parco lungo il versante della Valletta fino al torrente ed anche

oltre sulla sponda destra.

Si ricorda che il piano di

ricostruzione della città del 1921 prevedeva, in tutta la Valletta, la

realizzazione di un grande parco pubblico, con percorsi nel verde e due

piazzali , uno nel fondo valle a metà del tratto tra viale XX Settembre e viale

Oriani, e l’altro in prossimità di viale Colombo; su quest’ultimo si doveva

affacciare, in base al disegno urbanistico, in alto sulla sponda destra, un

edificio pubblico.

Per alcuni dei parchi ora

menzionati esiste ancora oggi continuità con le aree inedificate della

Valletta; in particolare per la villa Sussi e per la parte del suo parco

strutturata a bosco.

In conclusione si può rilevare

come nel corso degli ultimi 150 anni, nonostante la presenza dei parchi storici

sopra ricordati, la situazione di fatto lungo il corso del torrente si sia

radicalmente modificata, con una progressiva trasformazione da ambiente

naturale ad ambiente urbano anche se non edificato, caratterizzato, però, da

opere di canalizzazione dell’acqua e di modifica dell’assetto geomorfologico

delle sponde.

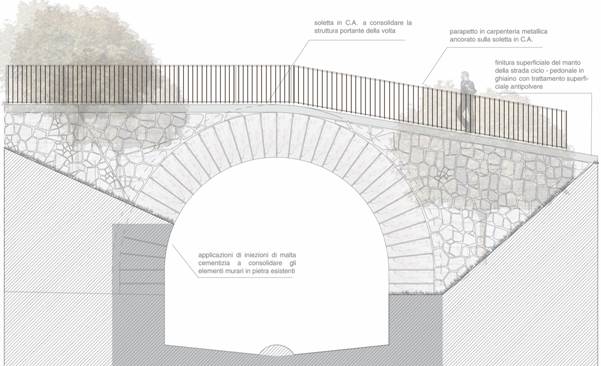

Figura 6: vecchie protezioni spondali in

pietra, presenti all’interno del parco lungo il Corno, a valle del terrapieno

di viale Oriani.

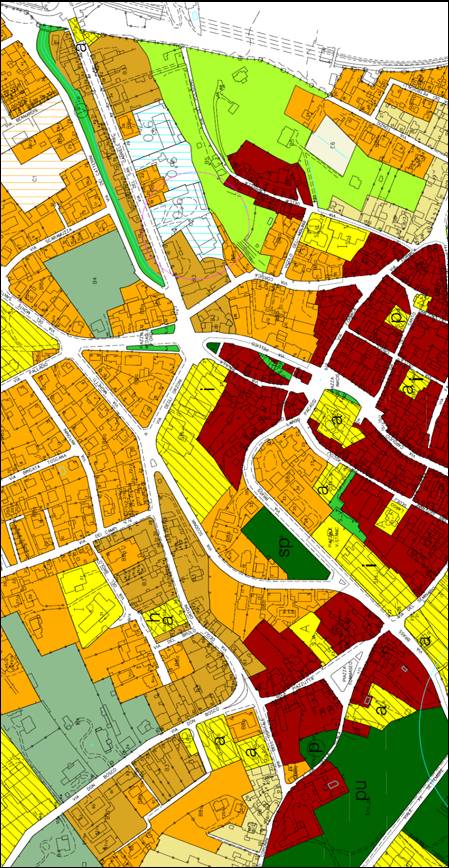

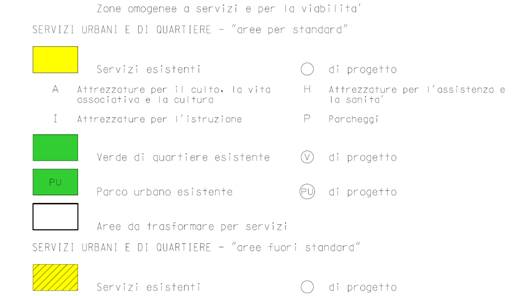

Lo strumento urbanistico della città di Gorizia

Lo strumento di pianificazione

paesaggistica, urbanistica e territoriale di riferimento operante nel contesto

paesaggistico nell’area interessata dagli interventi risulta essere il PRGC di

Gorizia di cui si riportano di seguito gli allegati di riferimento. Non

risultano essere presenti altri strumenti di pianificazione vigenti.

Il corso del torrente Corno, interessato dal

progetto

passa interamente in ambito urbano (settore nord-ovest della città). Si può

suddividere in tre tratti:

1) tratto dal confine di Stato

all’ingresso nel parco urbano della Valletta;

2) tratto di attraversamento

della Valletta fino al viale Colombo;

3) tratto da viale Colombo fino

alla confluenza nell’ Isonzo.

Nel primo tratto il corso è completamente

interrato, il secondo tratto corre quasi interamente a cielo aperto, con

esclusione dei tratti di attraversamento di sedi stradali (viale Oriani, strade

pedonali interne alla Valletta), nel terzo tratto passa in parte interrato

all’interno del lotto di uno stabilimento industriale, in parte a cielo aperto

prima della confluenza nell’ Isonzo.

Si evidenziano i seguenti

elementi riguardanti il Corno e le aree adiacenti il suo corso:

-Valle del Corno

-Parchi e giardini storici

-Edifici di valore storico ed

ambientale

-Viali alberati storici

-Sponde naturali dell’Isonzo

Il P.R.G.C. attribuisca un

notevole valore dal punto di vista storico e ambientale a quelle parti della

città che vengono attraversate dal corso d’acqua, sia per la presenza di

elementi caratteristici dal punto di vista geomorfologico e naturalistico

(Valletta del Corno), sia per la vicinanza di componenti delle formazioni

insediative più antiche (ville con parco - Centro Storico).

Il parco della Valletta

rappresenta in ogni caso l’elemento caratterizzante le previsioni del P.R.G.C.

in tutta la fascia dell’ambito urbano attraversato dal corso del torrente

Corno.

Ai fini urbanistici è importante

la continuità delle aree destinate al verde ed al tempo libero esistenti sia

nella Valletta che nelle vicinanze, la facile accessibilità dagli altri parchi

storici adiacenti (Parco Coronini, Parco di Villa Luisa, giardini pubblici di

Corso Verdi) e la vicinanza alle zone centrali della città ed agli insediamenti

abitativi; è importante inoltre l’esistenza nelle adiacenze di aree riservate a

parcheggi pubblici (parcheggio di viale Oriani).

Lo strumento di riferimento per

l’analisi della conformità urbanistica dei manufatti in progetto, è il Piano

Regolatore Generale del Comune di Gorizia.

Di seguito si riportano alcuni

estratti dal PRGC vigente del Comune di Gorizia e le relative considerazioni.

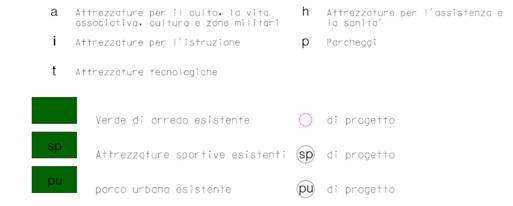

Figura 11: Comune di Gorizia Variante al

PRGC n.35 – Azzonamento.

Figura 11: Comune di Gorizia Variante al

PRGC n.35 – Azzonamento.

Tratto del T. Corno coperto dal

confine di Stato al viale XX Settembre (linea tratteggiata azzurra).

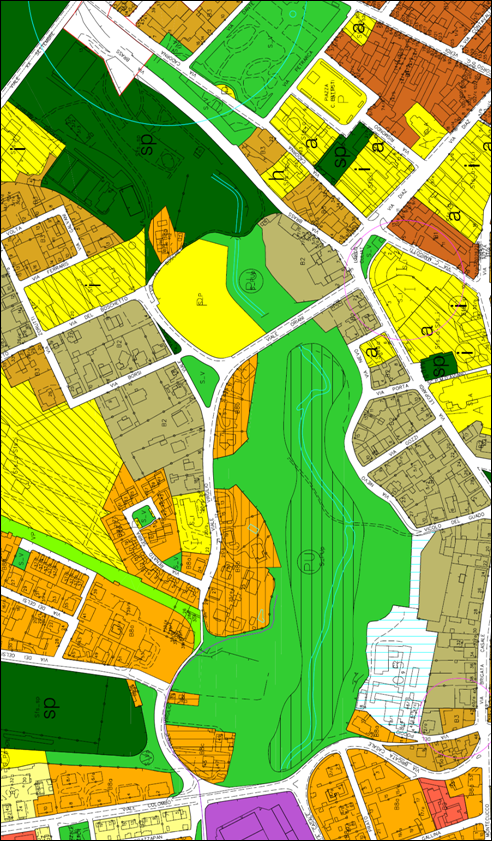

Figura 12: Comune di Gorizia Variante al

PRGC n.35 – Azzonamento TAV. 2

Tratto del T. Corno dal viale XX

Settembr al viale C. Colombo.

![]()

![]()

Il parco della Valletta rappresenta l’elemento caratterizzante le previsioni del P.R.G.C. in tutta la fascia dell’ambito urbano attraversato dal corso del torrente Corno.

Si suddivide in due settori che sostanzialmente sono destinati a svolgere funzioni complementari:

- Zona “sp”: attrezzature sportive esistenti dal viale XX Settembre a via del Boschetto

- Zona “PU”: Parco urbano di progetto da via del Boschetto al viale C. Colombo.

La zona a verde sportiva risulta

funzionalmente connesso con il verde comprendente il giardino pubblico di Corso

Verdi mediante i percorsi pedonali che attraversano le aree verdi lungo le

scarpate che collegano

Ai fini urbanistici risulta assai importante la continuità delle aree destinate a verde ed al tempo libero esistenti sia nella Valletta che nelle vicinanze, la facile accessibilità degli altri parchi storici adiacenti (Parco Cornini, Parco di Villa Luisa, giardini pubblici di Corso Verdi) e la vicinanza alle zone centrali della città ed agli insediamenti abitativi; è importante inoltre l’esistenza nelle immediate vicinanze di aree riservate a parcheggi pubblici (parcheggio di viale Oriani).

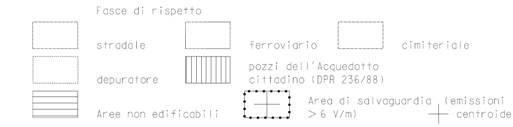

figura 13: vincoli e fasce di rispetto – valletta

PRGC - Norme tecniche

di attuazione – 29 dicembre 2011 variante n.35

Di seguito si

riportano gli articoli 42 e 44 del PRGC di Gorizia, rispettivamente “Norme di

tutela ambientale” e “Fasce di rispetto e vincoli”.

Art. 42 Norme di tutela ambientale

1 Le norme del presente articolo si applicano su tutto il territorio

comunale e riguardano:

2 a) Modifiche dell’assetto del suolo

Tutti gli interventi che comportano modifiche all’assetto del suolo quali

sbancamenti, asportazione dello strato di coltura, formazione di strade o

piazzali anche se in semplice massicciata, ecc. e tutti gli interventi aventi

rilevanza urbanistica ed urbanistico-ambientale (vedi art.6, punti 2 e 3)

devono essere verificati sulla scorta della Relazione di sintesi e norme di

attuazione di carattere geologico allegata al Piano ed applicare le

prescrizioni ivi contenute.

2bis Negli interventi di nuova edificazione o di sistemazione dei terreni

è vietato procedere alla colmatura di scoline, fossetti di guardia e di scolo e

in generale alterare il normale deflusso delle acque superficiali verso i

ricettori esistenti.

3 Nelle aree individuate come “Colli urbani” nella tavola del “Patrimonio

della città” tutti gli interventi devono essere finalizzati a non alterare

l’immagine dell’ambiente e del paesaggio. Particolari cautele devono essere

assunte in relazione alle caratteristiche costruttive degli edifici e dei

materiali da costruzione, che devono rispettare quelli della tradizione locale

così come esplicitati nell’Allegato 1 “Individuazione delle caratteristiche

edilizie e delle tecniche costruttive” relative alla zona A Città antica e Castello.

4 Nella fascia collinare le recinzioni delle proprietà, sia su fronte

stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate

con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete

metallica plastificata oppure con cancellata, con zoccolatura limitata (minore

o uguale a cm. 80), provvista di idonei scoli per le acque.

5 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete

piena, che possono essere oggetto di parziali rifacimenti quando le condizioni

statiche del manufatto lo rendano indispensabile.

6 Nell’Ambito paesaggistico ambientale così come individuato nella tavola

P.1.1 nuovi muri di sostegno, quando necessari, sono ammessi, anche di accesso

alle autorimesse interrate, con un’altezza massima di m. 2. I nuovi muri di

sostegno da realizzare all’interno delle zone E2 e E4 devono essere realizzati

prioritariamente con tecniche dell’ingegneria naturalistica.

7 Nei casi in cui sia necessaria una maggiore altezza, essi devono essere

spezzati in gradoni di larghezza non inferiore a m. 2 opportunamente mascherati

da arbusti e alberature.

8 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di sostegno, anche di

maggiore altezza, che possono essere oggetto di rifacimenti parziali con materiali

e tecniche congruenti alle caratteristiche tipologiche esistenti e proprie

della tradizione dei luoghi, quando le condizioni statiche del manufatto lo

rendano indispensabile; anche in tal caso le caratteristiche tecniche sono

definite dal progetto esecutivo dell’opera che deve rispettare le condizioni

e/o prescrizioni della normativa geologica.

9 In tutto il territorio comunale, in caso di realizzazione di autorimesse

interrate pubbliche o private o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il

progetto deve prevedere la sistemazione del soprassuolo destinato a servizi

secondo le destinazioni di piano. In particolare nelle aree che il piano

destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa

e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla

realizzazione del verde e delle alberature.

In tali aree deve comunque essere garantita una quota minima pari al 60%

per la realizzazione del verde in piena terra (non su soletta).

9 bis Nelle zone residenziali sono ammesse costruzioni in sottosuolo e le

relative rampe di accesso; non sono ammessi nuovi spazi esterni scoperti al di

sotto della quota media del terreno.

9 ter In tutte le aree libere da costruzioni, sistemate a verde sono

ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad autorimesse purché ricoperte da

uno strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore

a cm. 70. E’ altresì consentita la costruzione di piscine scoperte di

dimensioni tali da non alterare l’immagine complessiva del verde in relazione

all’edificato. La costruzione di autorimesse e piscine è subordinata al

rispetto delle essenze arboree preesistenti se di pregio.

L'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale o dal

terreno naturale circostante non deve essere superiore a m. 1,50.

10 b) Tutela delle alberature e del verde in genere E’ vietato utilizzare

aree a bosco o a prato per depositi di ogni genere di materiale.

11 In tutti i progetti presentati le alberature d’alto fusto esistenti

devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se

richiesto, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti

in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature,

nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli

apparati radicali.

Qualora si rendesse necessario l’abbattimento di piante costituenti i

viali alberati storici - in caso di morte, malattia e pericolo per la pubblica

incolumità, anche a causa di lavori di sistemazione delle sedi stradali, e

delle relative infrastrutture, che comportino il taglio di parte dell’apparato

radicale - dovrà essere valutata, caso per caso, con il competente Servizio del

Verde Pubblico, la sostituzione delle piante, la specie, la dimensione e la

distanza alla quale i nuovi esemplari dovranno essere posti, affinché venga

mantenuto il viale alberato storico.

12 Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato

della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle aree alberate, a

prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e

la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati,

delle zone pavimentate.

13 c) Corsi d’acqua

Tutti i nuovi interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi del RD

11.12.1933 n.1775, dirette ad interventire sulle sponde, sull’argine e

sull’alveo degli stessi sono sottoposti alle procedure del D.Lgs. 42/2004,

parte terza.

14 Nella fascia di rispetto dei 150 m., nelle zone in cui si applica la

legge 431/85, tutti gli interventi lungo le sponde naturali dell’Isonzo e delle

acque pubbliche presenti nel territorio comunale devono essere finalizzati alla

rinaturalizzazione dei luoghi e delle sponde. E’ consentita la creazione di

percorsi pedonali e ciclabili. Tali interventi devono essere realizzati con

tecniche di ingegneria naturalistica. E’ vietato l’uso di materiali cementizi.

In particolare lungo tutti i corsi d’acqua pubblici nella fascia di rispetto

dei 30 m (nelle zone in cui applica il D.Lgs.42/2004, parte terza ) nelle zone

E4 adiacenti all’A.R.I.A. e nelle sottozone d/E6 comprese nell’A.R.I.A.,

indicate con apposito simbolo nella tav. P.9 è vietata ogni nuova costruzione.

Sugli edifici esistenti ricadenti in tale fascia sono consentiti unicamente

interventi di manutenzione e risanamento conservativo. Nelle successive fasce

edificabili gli interventi devono essere valutati in relazione alle tipologie e

altezze edilizie, tali da non costituire impatto negativo nei confronti del corso

d’acqua tutelato e del suo contesto.

15 d) Riduzione della impermeabilizzazione

I nuovi spazi pubblici e le aree di pertinenza per interventi di nuova

realizzazione e ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati con

modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o ritenzione anche

temporanea delle acque. Tuttavia per motivi di sicurezza quali le esigenze

statiche in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi e in rapporto

alle caratteristiche geotecniche dei terreni, in relazione ad esigenze di

prevenzione della contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze

inquinanti, è possibile procedere alla messa in opera di coperture del suolo

impermeabili.

Art. 44 Fasce di rispetto e vincoli

1 Il Prg individua le fasce di rispetto ed i vincoli nella

tavola “Vincoli e fasce di rispetto” in scala 1:5.000.

2 Le aree ricadenti in fasce di rispetto assumono l'indice

di edificabilità delle Zone omogenee in cui ricadono che può essere utilizzato

al di fuori dell’area vincolata secondo i parametri e le procedure della zona

stessa. Entro le fasce di rispetto vigono le prescrizioni delle leggi di

settore richiamate nella tavola “Vincoli e fasce di rispetto”, i parametri

edilizi ed urbanistici della zona omogenea di appartenenza e, là dove presenti,

le prescrizioni dell’allegato B alle presenti norme denominato “Relazione di

sintesi e norme di attuazione di carattere geologico”. Sugli edifici compresi

nelle fasce di rispetto sono ammessi gli interventi di cui all’art. 41 comma 3

L.R. 52/91 s.m.i.

3 Stralciato con Variante n.10

Le ampiezze dimensionali delle fasce di rispetto

cimiteriali, indicate nella tavola P.2 “Azzonamento, sono così determinate:

- Cimitero centrale: 200 ml ad esclusione della fascia nord

ridotta a 100 ml (Delibera del Comitato di gestione dell’U.S.L. n. 2 d.d.

17/02/1987);

- Cimiteri di S.Andrea, Piedimonte, Lucinico, Piuma e

S.Mauro: 100 ml (Ordinanza Direttore Generale A.S.S. n.2 Isontina dd.

29.9.1997)

4 Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite le

seguenti opere:

- ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di

50 mq Slp, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada, per

interventi di miglioramento igienico-sanitario, purchè realizzato in

sopraelevazione o sulla parte restrostante l’edificio rispetto all’asse viario.

- impianti di distribuzione di carburante con le relative

opere accessorie nel rispetto delle norme del Piano di programmazione e

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (DPGR 16.12.2002

n.0394/Pres);

- pensiline di ingresso di edifici ed a protezione di aree

a parcheggio;

- recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;

- nell’interrato: cabine elettriche e relativi volumi

tecnici.

Le ampiezze dimensionali delle fasce di rispetto stradali,

indicate nella tavola P.2 “Azzonamento” (delimitate ai sensi del Piano

regionale della viabilità) sono così determinate:

- viabilità autostradale (raccordo autostradale

Gorizia-Villesse): 60 ml

- viabilità di grande comunicazione (S.S 56 bis esistente e

di previsione e SS 55): 40 ml

- viabilità di interesse regionale (Mainizza): 30 ml

- viabilità locale: 20 ml (10 ml all’interno

dell’ambito della Comunità montana del Collio)

5 Nella tavola P.2 “Azzonamento” sono indicati i perimetri

delle aree e i corsi d’acqua gravati da problematiche di carattere geologico ed

idraulico, definiti “aree non edificabili”, quali:

- aree esondabili di pertinenza del fiume Isonzo;

- aree esondabili del torrente Corno e torrente Groina

presso la confluenza del fiume Isonzo, e aree di pertinenza del torrente

Piumizza;

- aree di competenza dei corsi d’acqua minori;

- aree di terrazzo alluvionale che delimitano il corso del

fiume Isonzo, comprese le scarpate;

- aree con depositi di materiali inerti.

5_bis L’attuazione dell’Area Strategica 8, è subordinata

al rispetto delle prescrizioni contenute al punto 8 della Relazione Geologica

allegata alla Variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale.

6 Nella tavola P.2 “Azzonamento” è indicato il perimetro

dell’area di pertinenza dei pozzi dell’acquedotto cittadino.

Entro tale zona è consentita unicamente la possibilità di

realizzare un nuovo edificio, da destinare a uffici amministrativi, nel

rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- Slp max edificio: 2000 mq;

- Superficie complessiva dell’intervento comprensiva degli

edifici esistenti e delle pertinenze mq: 7800 mq;

- H max: 9.00 mt;

L’intervento è anche subordinato al rispetto delle seguenti

prescrizioni:

- l’edificio dovrà essere sviluppato a est del fabbricato

esistente, entro una fascia di larghezza max 90 mt dal ciglio stradale,

parallela alla SS 351 - “Stradone della Mainizza”

- le acque nere dovranno essere convogliate in una nuova

condotta fognaria ed allontanate dall’area;

- la nuova condotta fognaria dovrà connettersi alla rete

esistente posta lungo lo stradone della Mainizza, con un nuovo braccio sulla

medesima sede stradale;

- le acque meteoriche provenienti dai tetti degli edifici e

dai piazzali (ivi compresi i parcheggi) devono essere raccolte in una vasca di

prima pioggia e successivamente smaltite secondo quanto previsto dalla vigente

normativa in materia;

- le aree parcheggi ed i piazzali dovranno essere

localizzati entro una fascia parallela alla SS 351 - “Stradone della Mainizza”,

di larghezza max 90 mt dal ciglio stradale e dovranno essere pavimentati e

dotati di impianto disoleatore.

Restano ferme le prescrizioni di cui all’art.94 comma 4 del

Dlgs 16 gennaio 2008, n.4.

7 Le aree interessate da progetti di bonifica sono individuate nella

tavola “A.3 -Vincoli e fasce di rispetto”.

Entro dette aree qualsiasi intervento edilizio e/o cambio di destinazione

d’uso, dovrà essere preceduto dalla modifica del progetto di bonifica già

approvato.

PRGC: Relazione “Rappresentazione schematica delle

strategie del Piano” 29 dicembre 2011 – variante n.35

Premessa

La presente relazione costituisce documento illustrativo e di supporto

alla tavola “Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”, nonché

documento propedeutico alle definizioni e ai contenuti, laddove richiamati,

della Relazione sui limiti di flessibilità di PRGC.

Tale documento costituisce risposta a quella parte delle riserve regionali

riportate al punto conclusivo A. Aspetto processuale.

Al fine di poter rispondere in modo esaustivo ed articolato alle riserve

regionali, che richiedono di “completare, integrare, esplicitare, dar conto,

....” in modo sistematico alla “Rappresentazione schematica delle strategie del

Piano” con specifico riferimento agli obiettivi, agli elementi strutturali,

alle strategie, all’interno del territorio comunale sono stati riconosciuti gli

ambiti, così come sotto elencati, e per ognuno di questi precisati gli

obiettivi strategici, le invarianti, gli elementi strutturali, le strategie, i

limiti di flessibilità, le salvaguardie.

Si forniscono di seguito, per una corretta lettura dei contenuti della

presente relazione, le seguenti definizioni:

Definizioni

Ambiti territoriali e funzionali

Parti del territorio comunale individuate sulla base delle conoscenze

relative all’ambiente, alla storia, alla cultura, ai caratteri insediativi e

delle attività presenti o previste sul territorio. All’interno di ciascun

ambito sono precisati gli elementi strutturali, gli obiettivi strategici, le

strategie operative, le invarianti di tutela ambientale, i limiti di

flessibilità, le salvaguardie.

Gli ambiti costituiscono elementi di riferimento al fine di individuare,

alla luce dei disposti della L.R. 52/’91, le invarianti, gli elementi

strutturali e i limiti di flessibilità del Piano.

All’interno del territorio comunale sono stati individuati i seguenti

ambiti territoriali e funzionali:

1. Ambito paesaggistico-ambientale

2. Ambito insediativo

3. Ambito delle attività

4. Ambito confinario

5. Ambito infrastrutturale

6. Grandi servizi

7. Ambito agricolo Nord – Est

8. Ambito agricolo Sud – Ovest

….

Ambiti territoriali e funzionali

Ambito paesaggistico-ambientale

1. Definizione degli elementi strutturali

L’ambito paesaggistico-ambientale costituisce una risorsa di rilevanza

territoriale per la quale il Piano intende avviare un’azione di tutela, di

salvaguardia e di valorizzazione dei valori ambientali, storici e

paesaggistici. Esso comprende le aree boschive e agricolo-produttive del Collio

e le aree del Monte Sabotino, il sistema dei colli urbani e il “Parco del

Castello e del Re”, le sponde naturali dell’Isonzo, la valle del Torrente Corno

e le aree ricomprese all’interno della zona di trasformazione strategica n.2

(unità di intervento 2a). L’unità di intervento 2a è finalizzata alla

riqualificazione delle sponde dell’Isonzo e alla connessione dello stesso con

il parco del torrente Corno.

Sono elementi strutturali dell’ambito paesaggistico-ambientale:

- Patrimonio ambientale (Sponde naturali dell’Isonzo, Colli Urbani e Valle

del torrente Corno)

- Patrimonio storico (edifici nell’ambito, siti archeologici)

- Patrimonio culturale (testimonianze dei sistemi militari, difensivi e

tracce della Grande Guerra)

2. Obiettivi strategici

Sono obiettivi strategici del Piano all’interno dell’ambito ambientale:

- Tutela del Patrimonio ambientale, storico, culturale al fine di

tramandare i valori testimoniali dei manufatti e il loro rapporto con

l’ambiente circostante

- Valorizzazione paesistica con specifico riferimento alla salvaguardia

del patrimonio boschivo in relazione al miglioramento dell’assetto

vegetazionale, quali elementi di stabilizzazione di aree potenzialmente franose

o interessate da fenomeni erosivi

- Valorizzazione produttiva del Collio finalizzata alla prosecuzione delle

attività agricole e vitivinicole in atto, nel rispetto dell’orografia e

dell’equilibrio idrogeologico del terreno

- Valorizzazione della conoscenza e fruizione del territorio attraverso

l’incremento della mobilità pedonale e ciclabile - Riqualificazione delle

sponde dell’Isonzo e del torrente Corno al fine di ricreare una continuità

paesaggistica e di fruizione ambientale del fiume

- Tutela dei territori di preminente interesse agricolo

- Valorizzazione del Parco del Castello e del Re

3. Strategie operative

Ripristino e consolidamento delle aree boscate e sistemazione

idraulico-forestale dei corsi d’acqua e dei pendii in frana.

Disciplina analitico-progettuale degli interventi sugli edifici e delle

tecniche costruttive al fine di tramandare l’immagine dell’edificato

costituente elemento fondativi del paesaggio.

Attuazione del Parco e del Percorso del Castello e del Re contestualmente

all’entrata in Europa della Slovenia.

Disciplina delle trasformazioni all’interno dell’unità di intervento 2a

attraverso una successiva variante preordinata alla realizzazione di aree

pubbliche destinate all’insediamento di attività sportive e per il tempo libero

legate alla fruizione del fiume Isonzo.

Realizzazione dei seguenti percorsi:

- percorso delle tracce della Grande Guerra

- percorsi naturali dell’Isonzo e del Collio

- percorso della Riconciliazione

- Percorso del Castello e del Re

Sistemazione e riqualificazione delle sponde naturali dell’Isonzo e del

torrente Corno.

Disciplina degli interventi all’interno delle zone agricole e di

preminente interesse agricolo nonché tutela delle culture viticole del Collio

4. Elementi strutturali - inviarianti di natura ambientale

- Aree esondabili

- Instabilità dei terreni

5. Limiti di flessibilità del Piano

Livello 1d per la realizzazione dei percorsi territoriali, secondo livello

per la Zona di trasformazione strategica n.2, unità di intervento 2a, indicata

nella carta delle “Rappresentazione schematica delle strategie del piano” come

facente parte dell’ambito paesaggistico-ambientale nonché del Parco e del

Percorso del Castello e del Re e terzo livello nel caso vengano modificate le

invarianti di natura ambientale e gli elementi strutturali esclusivamente per

motivi di pubblica sicurezza o di pubblico interesse da parte degli Enti

pubblici a tal fine preposti.

La variante dovrà farsi carico di disciplinare gli interventi ammissibili

per l’ambito 2° tenendo come riferimento la scheda normativa allegata al

presente Piano struttura.

6. Salvaguardie

Gli interventi ammessi secondo le disposizioni contenute nel piano

operativo, all’interno della zona di trasformazione strategica n.2 (unità di

intervento 2a), in attesa della trasformazione prevista nella tavola delle

“Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”, non devono precludere

la possibilità di realizzare, da parte dell’Amministrazione comunale, un

collegamento tra il parco del torrente Corno e le sponde del fiume Isonzo.

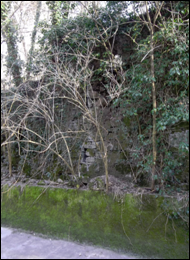

Rilievo con localizzazione delle emergenze architettoniche, quali edifici, manufatti o infrastrutture relative al corso d’acqua con eventuale integrazione della documentazione fotografica

Tutte le murature in

pietra esistenti, verranno mantenute e sistemate senza modificarne le

caratteristiche tipologiche e dei materiali.

Per quanto concerne la

riqualificazione del tratto lungo via dei Catterini, essa è stata ampiamente

affrontata nei punti precedenti, valorizzandone gli aspetti ambientali e la

fruibilità. In tale tratto le emergenze architettoniche di limitatissima

valenza, vengono ad essere preservate ed integrate.

Da questo punto fino a raggiungere

il parco della Valletta, l’intervento non prevede alcuna modificazione

all’esistente, trovandosi il torrente Corno completamente interrato

nell’ambiente urbano.

Di seguito quindi, si riportano

il rilievo delle emergenze architettoniche relative al corso d’acqua nel tratto

della Valletta, oggetto di riqualificazione.

Le fotografie rappresentano in

sequenza il corso del torrente Corno, da monte a valle, dal parco pubblico di

Via Italico Brass al Viale C.Colombo.

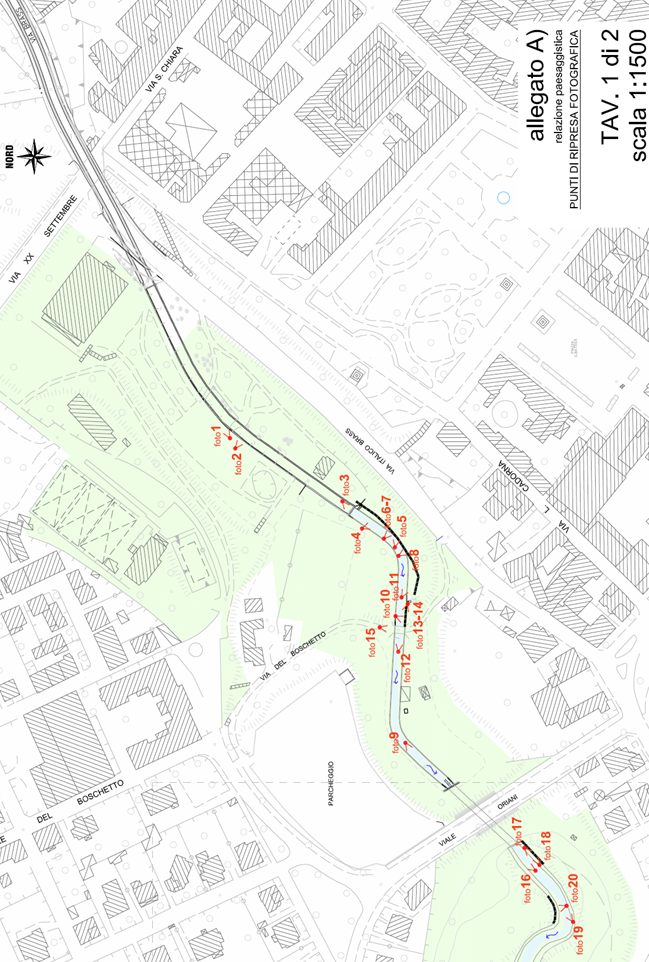

Per i punti di ripresa fotografica VEDERE

L’ALLEGATO A) IN FONDO ALLA RELAZIONE.

non si rilevano altre emergenze

architettoniche a valle del guado fino all’ingresso sotto viale c. colombo.

eventuali ritrovamenti di vecchi muretti in pietra ormai andati distrutti e

nascosti dalla folta vegetazione verranno ripristinati secondo le antiche

tradizioni, caratteristiche costruttive e dei materiali.

FOTO 1 - parco pubblico di via

Italico Brass: emerge vistosamente il limite spondale tracciato dal torrente

Corno, attualmente interrato e posto sulla destra dello stesso nell’immagine

sopra. Si tratta di un muretto dell’altezza di circa 60 cm in pietra locale che

un tempo rappresentava la sponda del torrente.

FOTO 2 - particolare del muretto

che delimita il torrente Corno coperto. La pietra è locale, tipo carsica o

arenacea marnosa. Il progetto non prevede alcun cambiamento dello stato

attuale.

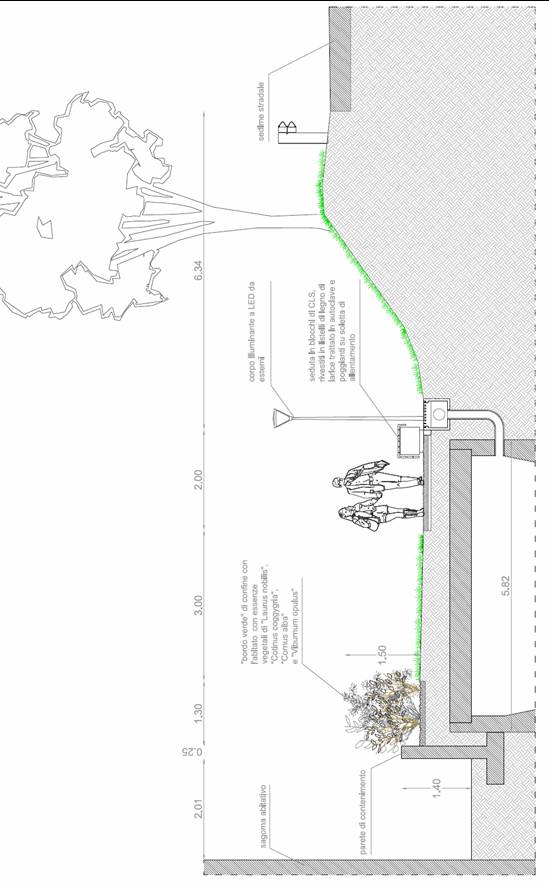

FOTO 3 - Inizio del tratto

scoperto del torrente Corno: particolare dello sbocco. Si nota in primo piano

la vecchia protezione in calcestruzzo e tubolari in acciaio che delimita il

tratto tombato.

FOTO 4 - la scarpata di via

Italico Brass lungo il torrente Corno. Essa è sostenuta da un muro di sostegno

in pietra locale (forse un tempo limite spondale del torrente Corno).

Successivamente è stata realizzata la protezione in calcestruzzo del fondo e

delle sponde del Corno visibili in primo piano nell’immagine soprastante. Il

progetto prevede la sistemazione e il consolidamento al piede del muro di

sostegno preservandone le caratteristiche e la realizzazione della protezione

del fondo e delle sponde mediante un canale rivestito in pietra squadrata

perfettamente integrato con le murature esistenti. Questa protezione del fondo

risulta necessaria per garantire la stabilità delle importanti strutture

limitrofe, come meglio esposto ai punti successivi.

FOTO 5 - particolare del muro di

sostegno di cui sopra addossato alla protezione spondale in calcestruzzo

esistente.

FOTO 6 - vista frontale del muro

di sostegno con al di sotto la protezione spondale in calcestruzzo.

FOTO 7 - particolare del muro di

sostegno in pietra locale.

FOTO 8 - sponda del torrente

Corno e muro di sostegno in pietra locale faccia a vista

FOTO 9 - lavori della Protezione

Civile Regionale nell’anno 2009. Tali lavori hanno evidenziato l’esistenza in

diversi tratti di una vecchia protezione del fondo in pietra.

FOTO 10 - muro di protezione

spondale in prossimità del vecchio ponte in pietra di via del Boschetto. Il

progetto prevede la manutenzione di queste emergenze architettoniche e la realizzazione

di tutti i manufatti in progetto con la stessa tipologia di pietra e la

medesima “texture”, al fine dell’ottimale inserimento paesaggistico.

FOTO 11 - muro di contenimento

della scarpata di via Italico Brass in pietra, a monte del vecchio ponte di via

del Boschetto.

FOTO 12 - il vecchio ponte in

pietra di via del Boschetto ripreso da valle.

FOTO 13 - il vecchio ponte in

pietra di via del Boschetto ripreso da monte.

FOTO 14 - particolare del muro

di sostegno in pietra lungo le spalle del vecchio ponte.

FOTO 15 - Via del Boschetto

sopra il vecchio ponte. Si nota l’emergenza della vecchia struttura del ponte

ad arco. Il progetto prevede la risistemazione del sedime preservandone le

caratteristiche.

FOTO 16 - lavori della

Protezione Civile Regionale anno 2009, tratto subito a valle di Viale Oriani.

Al piede della nuova tubazione, in particolare lungo la sponda destra, si nota

la presenza di un rivestimento del fondo in blocchi di pietra a testimonianza

che prima della cementificazione superficiale dell’alveo, esisteva già un

rivestimento del fondo in diversi tratti del torrente Corno.

FOTO 17 - particolare di un

vecchio muro in pietra di protezione spondale subito a valle del terrapieno di

Viale Oriani. Foto ripresa da monte verso valle, sponda sinistra.

FOTO 18 - vecchio muro in pietra

di protezione spondale subito a valle del terrapieno di Viale Oriani. Foto

ripresa da valle verso monte, sponda sinistra.

FOTO 19 - muretto di protezione

spondale a valle del terrapieno di Viale Oriani. Lunghezza della protezione

circa 10 metri. Particolare vedi vista fontale sotto.

FOTO 20 - particolare (vista

frontale) del muretto in pietra di protezione spondale di cui sopra.

L’intervento ne prevede il mantenimento e la sua sistemazione.

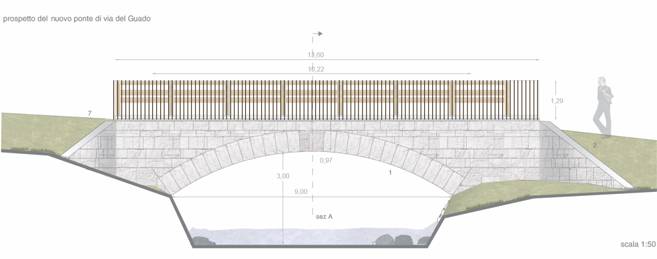

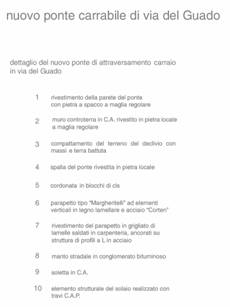

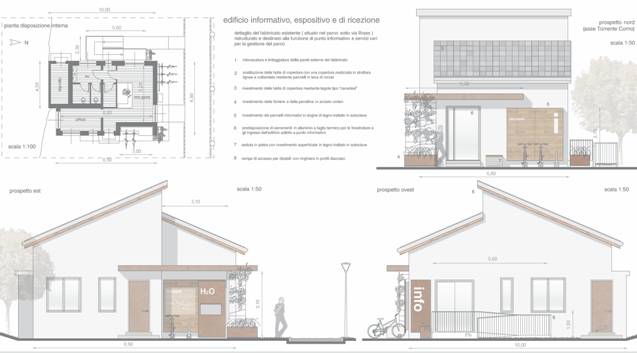

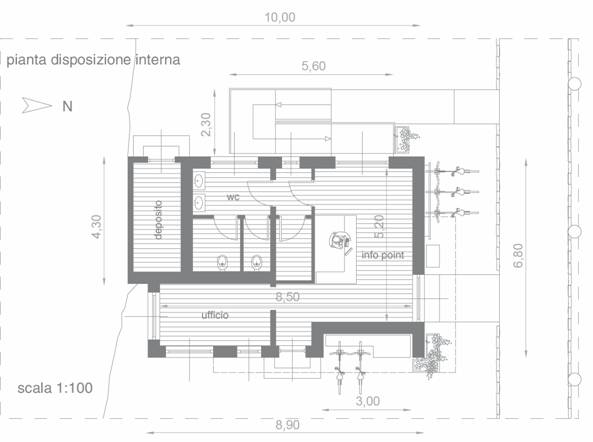

FOTO 21 - guado di Via del Guado

interamente in calcestruzzo e tubazioni in cls prefabbricato per il passaggio

dell’acqua. L’intervento consiste nella sostituzione dell’elemento mal inserito

nel contesto paesaggistico del Corno, con un nuovo ponte carrabile realizzato

con materiali tradizionali quali la pietra e il legno in totale armonia con il

territorio e le caratteristiche delle emergenze architettoniche presenti.

FOTO 22 - particolare di un

vecchio scolo delle acque meteoriche in blocchi di pietra in prossimità del

guado di cui sopra. Il progetto ne prevede il mantenimento e sistemazione.

FOTO 23 - muro di sostegno per

il terrapieno del Viale Cristoforo Colombo

FOTO 24 - muro di sostegno in

pietra squadrata avente una altezza di 2,5m presso il terrapieno di viale

Colombo

FOTO 25 - muro di sostegno in

pietra squadrata avente una altezza di 2,5m presso il terrapieno di viale

Colombo

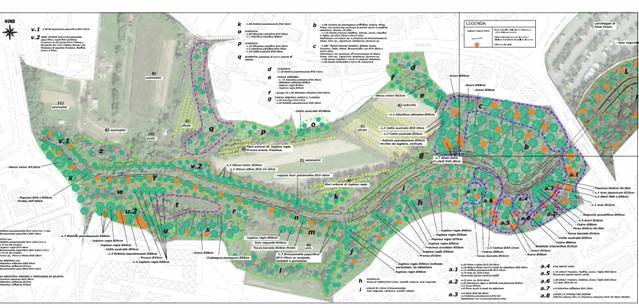

Interventi sulla vegetazione, rilievo con schede di dettaglio dei livelli di degrado e qualità paesaggistica con le tecniche d’intervento previste per ogni sito

Figura 21: tavole del rilievo

arboreo-arbustivo del parco della Valletta

Figura 37: il Corno coperto a fianco di

Via dei Catterini. La foto è scattata dall’incrocio con via S.Gabriele.

Figura 38: il parco urbano lungo via

Brass. Il perimetro della staccionata evidenzia il percorso del torrente Corno

che scorre al di sotto.

Gli interventi più consistenti

di trasformazione paesaggistica del corso del torrente si realizzarono nel

secondo dopoguerra, quando, con la costruzione della via Italico Brass, tutto

il tratto del corso d’acqua dal confine di Stato alla Valletta viene incanalato

e tombato. Il progetto predisposto dall’ Uffcio Tecnico del Comune di Gorizia,

porta la data del 8 febbraio 1950.

Nel 1964 il Comune di Gorizia

predispone un’ulteriore progetto di copertura del torrente Corno nella Valletta

per l’ampliamento del giardino pubblico. In seguito alla realizzazione di

questo intervento il corso del torrente risulta coperto per circa 1700 ml, per

tutto il tratto, cioè, in cui attraversa zone urbanizzate.

Figura 39: il torrente Corno canalizzato

all’inizio del tratto a cielo aperto nel parco della Valletta.

Figura 40: tratto di torrente Corno

canalizzato. In lontananza il terrapieno di Viale Oriani.

Figura 41: il torrente Corno a valle del

terrapieno di Viale Oriani. In sponda sinistra si nota l’intervento, realizzato

dalla Protezione Civile nel 2010, che raccoglie le acque fognarie all’interno

di una tubazione e le rilascia, come si vede dalla foto, poco più a valle del

terrapieno di viale Oriani.

Figura 42: visibili cedimenti lungo la

sponda sinistra a valle del terrapieno di Viale Oriani.

Anche in tempi più recenti, in

seguito all’estendersi dell’urbanizzazione a sud-ovest del centro più antico,

ed in particolare lungo la via Leopardi sulla Valletta si affacciarono diverse

ville , fra le quali la villa Sussi, che estende il suo parco lungo il versante

della Valletta fino al torrente ed anche oltre sulla sponda destra.

Si ricorda che il piano di

ricostruzione della città del 1921 prevedeva, in tutta la Valletta, la realizzazione

di un grande parco pubblico, con percorsi nel verde e due piazzali , uno nel

fondo valle a metà del tratto tra viale XX Settembre e viale Oriani, e l’altro

in prossimità di viale Colombo.

Per alcuni dei parchi ora

menzionati esiste ancora oggi continuità con le aree inedificate della

Valletta; in particolare per la villa Sussi

e per la parte del suo parco strutturata a bosco.

Figura 43: vicolo del guado con l’attuale

manufatto di attraversamento del Corno.

Figura 44: Viale Oriani.

Figura 45: situazione della vegetazione

lungo la pista esistente scendendo da Via Ippolito Nievo.

Figura 46: villa Coronini ripresa dal

Largo Culiat

Figura 47: campo coltivato in prossimità

del vicolo del Guado.

Figura 48: seminativi esistenti

all’interno del parco.

Figura 49: presenza di piante schiantate

e gravemente instabili all’interno del parco della Valletta in sponda sinistra

del torrente Corno, a valle del terrapieno di viale Oriani.

Riqualificazione igienico-sanitaria e paesagggistico-ambientale

Ad oggi nel Corno vengono

riversate tal quali le fognature nere della città di Nova Gorica, con

conseguenze di danno sia al Corno stesso sia al ricettore fiume Isonzo. Il

liquame una volta superato il tratto coperto del Corno, interessa l’area della

Valletta con decadimento delle qualità ecologico-ambientali ed igienico-sanitarie.

Già la Protezione Civile della Regione, conscia della situazione, ha effettuato

nel 2009 un intervento di emergenza cercando di intubare per un breve tratto la

portata nera di magra del Corno. Tale intervento però è riuscito solo

marginalmente a dare soluzione al problema in quanto la possibilità di

intasamento della tubazione posata all’interno dell’alveo e la limitata

lunghezza del tratto sistemato, non sono in grado di conferire una adeguata

sistemazione igienica del torrente Corno. Gli interventi previsti in Slovenia

dovranno comunque risolvere il problema, mediante la realizzazione del nuovo

depuratore a Vrtojba (con recapito finale nel

fiume Vipacco)

eliminando completamente l’attuale scarico nel Corno. Rimangono comunque

presenti sul territorio i danni ambientali dovuti allo stato attuale delle cose

e dal suo essersi protratto per lungo tempo. Il mancato intervento

determinerebbe quindi il perdurare di una situazione sanitariamente e

ambientalmente insostenibile in un’area urbana quale la Città di Gorizia e per

di più in un’area dalla spiccata valenza paesaggistico-ambientale quale risulta

essere quella della Valletta del torrente Corno e, più a valle, del Fiume

Isonzo.

Risultati attesi dall’attuazione del progetto

Con

le opere in progetto ci si propone di raggiungere i seguenti risultati:

-la messa in sicurezza idraulica

dell’abitato di Gorizia nei confronti di possibili esondazioni del Corno

provenienti dal territorio Sloveno;

-il risanamento igienico del